स्वतंत्र भारत में राजनीति Chapter 1 राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

Sponsor Area

NCERT Solution For Class 12 ������������������ स्वतंत्र भारत में राजनीति

भारत-विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

भारत-विभाजन ''द्वि-राष्ट्र सिद्धांत'' का परिणाम था।

धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बँटवारा हुआ।

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी ।

विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।

D.

विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।

निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें:

| A. धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (i) पाकिस्तान और बांग्लादेश |

| B. विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (ii) भारत और पाकिस्तान |

| C. भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन | (iii) झारखण्ड ओर छत्तीसगढ़ |

| D. किसी देश के भीतर प्रशासनिकेऔर राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन | (iv) हिमाचल प्रेदेश और उत्तराखंड |

A. धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (i) भारत और पाकिस्तान |

B. विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (ii) पाकिस्तान और बांग्लादेश |

C. भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन | (iii) हिमाचल प्रेदेश और उत्तराखंड |

D. किसी देश के भीतर प्रशासनिकेऔर राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन | (iv) झारखण्ड ओर छत्तीसगढ़ |

नीचे दो तरह की राय लिखी गई है -

विस्मय : रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ।

इंद्रप्रीत : यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता.। इसमें बल प्रयोग भी हुआ था जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है।

देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशविरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है?

देशी रियासतों के विलय से संबंधित उपरोक्त दोनों विचार अपने-अपने स्थान पर सही हैं। परंतु देशी रियासतों के विलय के घटनाचक्र पर विस्मय का विचार अधिक सही मालूम पड़ता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की घोषणा के अनुसार रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया था। इसका अर्थ यह था कि सभी रजवाड़े कानूनी तोर पर स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजी राज का यह दृष्टिकोण था कि रजवाड़े भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र होंगें या फिर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। अधिकांश रजवाड़ों का प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा था। प्रजा अपने लोकतंत्रीय अधिकार चाहती थी। क्योंकि अधिकांश रजवाड़ों में शासन अलोकतंत्रीय ढंग से चलाया जा रहा था। इसलिए रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार थे। इसके विपरीत भारतीय सरकार का रवैया रजवाड़ों के प्रति लचीला था। वह कुछ इलाकों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी। अत: विस्मय की यह राय कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ, पर्याप्त रूप से सही है।

परंतु रियासतों के विलय के समय बड़ी-बड़ी रियासतों नें भारतीय संघ में मिलने से इंकार कर दिया। पहले इन प्रभावशाली रियासतों को लोकतंत्रीय ढंग से तथा बातचीत के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाने के लिए मनाने का प्रयत्न किया गया । जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय कठिन साबित हुआ। हैदराबाद और जूनागढ़ के मामलें में कुछ बल का प्रयोग भी किया गया। इस तरह रियासतों के खिलाफ बल प्रयोग अलोकतंत्रीय था लेकिन सरकार की राजनीतिक मजबूरी थी। इस आधार पर इंद्रप्रीत के विचार सही हैं कि लोकतंत्र में आम सहमति से.काम लिया जाता है।

नीचे 1947 के अगस्त के कुछ व्यान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में अत्यंत भिन्न हैं:

'आज आपने अपने सर पर, काँटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है। इस आसन पर आपको-बड़ा संचेत रहना होगा....... .आपको और ज़्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा.......अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। ''

- मोहनदास कर्मचंद गाँधी

''भारत आज़ादी की जिंदगी के लिए जागेगा......हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएँगे...... .आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान अपने को फिर से पा लेगा.......आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं ....... '' '

-पं० जवाहरलाल नेहरू

इन दो बयानों से राष्ट्र-निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए। आपको कौन-सा एजेंडा जँच रहा है और क्यों?

अगस्त, 1947 को भारत ने बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इन दौ महान नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अलग-अलग समय पर वक्तव्य दिए। इन दोनों नेताओं के व्यानों में राष्ट्र-निर्माण का एजेंडा ध्वनित होता है।

- गाँधी जी के ब्यान में यह बात स्पष्ट झलकती है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। गाँधी जी का कहना है कि भारतीयों को सत्ता प्राप्त हुई है, लेकिन सत्ता के साथ-साथ अनेक जिम्मेदारियों भी मिली है। उन्होंने सत्ता को काँटों के ताज के समान बताया है जिसको पहनना इतना आसान नहीं है। सत्ता का नशा सिर-बढ़कर बोलता है और मनुष्य सही और गलत को पहचानने में असमर्थ दिखाई पड़ता है। भारतीयों को सत्ता मिली है उन्हें शासन करना है और बहुत सोच-समझकर शासन करना होगा। शासन करना सरल कार्य नहीं है। लोगों को (शासकों को) सजग रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को धैर्य और विनम्रता के साथ निभाना होगा। गाँधी: जी नेसत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के आधार पर लोकतंत्रीय शासन स्थापित करने का आहूवान किया। अत: स्वतंत्र भारत का शासन चलाना एक कड़ी परीक्षा होगी।

- नेहरू जी के कथन में भी राष्ट्र-निर्माण का एजेंडा ध्वनित होता है पर यह आशा और विश्वास से भरा हुआ है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अब उसे एक नया जीवन मिला है। गुलामी की जंजीर कट चुकी है। प्रत्येक भारतीय स्वतंत्र भारत में साँस ले रहा है। गुलामी का युग समाप्त हो चुका है। भारत एक बार फिर अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगा । हमारे सामने अनेक लक्ष्य हैं। विकास की अनेक संभावनाएं हैं जिन्हें प्राप्त करना है। अब भारत को कुछ नया करके दिखाना है अपनै सपनों को साकार करना है। भारतं के सामने एक सुनहरा भविष्य है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समानता, सद् भावना और धर्म-निरपेक्षता पर आधारित हो। अत: नेहरू जी का यह ब्यान देश के युवा वर्ग को देश की जिम्मेदारियाँ उठाने व उन्हें निष्ठापूर्वक निभाने की प्रेरणा प्रदान करता है।

भारत को धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है?

नेहरू जी ने भारत को धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- धर्म और राजनीति का क्षेत्र अलग-अलग है। यदि इन दोनों को मिलाया गया तो देश में सांप्रदायिकता फैल जाएगीं जो के लिए घातक सिद्ध होगी।

- लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पालना करने का अधिकार व स्वतंत्रता होनी चाहिए।

- भारत में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का विश्वास जगाना होगा जिससे भारत की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

- धर्म सांप्रदायिकता को जन्म देता है और सांप्रदायिकता विकास के रास्ते में बाधा बनती है। इसलिए धर्म-निरपेक्षता जरुरी है।

नेहरू जी का धर्म-निरपेक्षता में विश्वास था। उनका दृष्टिकोण मुख्य रूप से निरपेक्षतावादी और वैज्ञानिक था। इसलिए उन्हें रहस्यवाद से सदैव चिढ़ थी। उन्होंने सदैव रूढ़िगत प्रथाओं और परंपराओं का विरोध किया। उनका किसी अज्ञात सर्वोपरि शक्ति में विश्वास नहीं था। नेहरूजी की धर्म-निरपेक्षता में पूण निष्ठा. थी उनकी धर्म-निरपेक्ष निष्ठा को उनके ही शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ''मूलत: मैं इसी विश्व में, इसी जीवन में दिलचस्पी रखता हूँ, किसी अन्य विश्व या एक भावी जीवन में नहीं। आत्मा जैसी कोई वस्तु है या नहीं, अथवा मृत्यु के उपरांत भी कोई जीवन है या नहीं, मैं नहीं जानता। यद्यपि ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं किंतु मुझे तनिक भी परेशान नहीं करते।''नेहरूजी की धर्म-निरपेक्षता का अंदाजा इस बात सेलगाया जा सकता है कि उन्होंने भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना का समर्थन किया। परंतु उनकी धर्म-निरपेक्ष धारणा का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वे धर्म-विरोधी थे या फिर वे नास्तिक या अधर्मी थे। नेहरू जी न तो धर्म-विरोधी थे, न नास्तिक थे.और न ही अधार्मिक थें। वस्तुत: नेहरू जी ने धर्म और ईश्वर जैसे शब्दों का कुछ विशेष अर्थ बताया है। धर्म का अर्थ मंदिर में नियमित रूप से जाकर पूजा करना नहीं है या फिर माला जपना नहीं है। धर्म का अर्थ है किसी के प्रति दुर्भावना न रखना और सबसे प्रेम करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना। अपने व्यक्तिगत सुखों या हितों की चिंता किए बिना दूसरे के लिए कर्म करना सच्चा धर्म है। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से करता है। उसकी कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। नेहरूजी में यह सब गुण थे। उनका सर्वस्व बलिदान तो विश्व विख्यात हे। वे सदैव दीन-दुखियों की सहायता के लिए तैयार रहते थे।

नेहरू जी ने धर्म-निरपेक्षता का न केवल प्रचार किया बल्कि नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री रहने के कार्यकाल में धर्म-निरपेक्षवाद के विचार पर दृढ़ रहे और उन्होंने उन सभी व्यक्तियों का विरोध किया जो भारत को एक हिंदूराष्ट्र बनाने के पक्ष में थे। वे अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भारत में समान दर्जा प्रदान करने के पक्ष में थे। उन्होंने भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाने में गाँधी जी का अनुसरण किया। उनका विचार था कि भारत सबके लिए है, न कि कैवल हिंदुओं के लिए । नेहरूजी कीं धर्म-निरपेक्ष धारणा संकीर्ण न होकर व्यापक व उदार थी । उन्होंने अपनी धर्म-निरपेक्षता की धारणा को कैवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी ले गए। उनका विचार था कि हमारी सामाजिक सहिंताएँ, हमारे सामाजिक नियम, विवाह, उत्तराधिकार, न्याय, दीवानी व फौजदारी नियम आदि धर्म-निरपेक्ष होने चाहिएं। अर्थात् इन पर धार्मिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। वे सभी भारतवासियों के लिए एक-सा कानून चाहते थे। इस दिशा में उन्होंने हिंदू कानून कें संहिताकरण का कदम भी उठाया। वे भारत में से जाती-पाति को समाप्त करना चाहते थे।

निष्कर्ष: संक्षेप में, नेहरूजी के राजनीतिक विचार किसी विशिष्ट 'वाद' छाए पर आधारित न होकर व्यावहारिक हैं। वे एक यथार्थवादी तथा मानवतावादी थे। वे एक बहुत बड़े व्यक्तिवादी थे। प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्म-निरपेक्षता एवं समाजवाद में उनका दृढ़ विश्वास था।

आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे?

आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो अंतर निन्नलिखित थे:

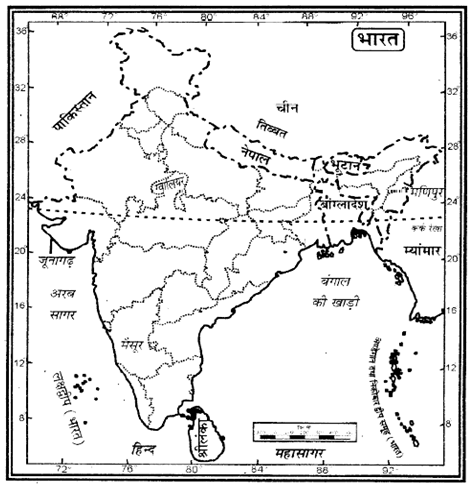

- देश के विभाजन से पूर्व यह निश्चित हुआ कि इंडिया को भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में विभाजित किया जाएगा और उस विभाजन का आधार, धार्मिक बहुसंख्या को बनाया जाएगा। मुस्लिम बहुसंख्या वाले इलाकों को पाकिस्तान और गैर-मुस्लिम बहुसंख्या वाले इलाकों को भारत में शामिल किया जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि भारत में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जो मुस्तिम बहुसंख्या वाला हो। अत: ऐसे दो इलाके एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में था। दोनों इलाकों के बीच भौगोलिक दूरी होने के कारण ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़कर एक पाकिस्तान बनाया जा सकें। अत:पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाने का निर्णय लिया गया और उन दोनों के बीच का भू-भाग भारत कहलाएगा।

- पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती के लिहाज़ से एक अंतर तो यह था कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता थे, वे द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, फिर भी पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी?

स्वतंत्रता के पूर्व प्रांतों का गठन अस्त-व्यस्त ढंग से किया गया था। यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा थी। इसलिए कांग्रेस ने स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान यह वायदा किया था कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राज्यों का गठन भाषा केआधार पर किया जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय संघ की इकाइयों को पुनर्गठित करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सिफारिश की। लेकिन भारत के कई हिस्सों में भाषा केआधार पर राज्यों का गठन करने के लिए आंदोलन शुरूहो गए या कहिए कि देश में भाषायी आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था।

इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्माण वहाँ बोली जाने वाली भाषा केआधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और बाद में कई राज्यों का निर्माण भी भाषा के आधार पर ही किया गया।

कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में 'कल्पित समुदाय' होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एकसूत्र में बँधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनकेआधार पर भारत एक राष्ट्र है।

राष्ट्र के संबंध में विचारकों द्वारा कई मत प्रदान किए गए हैं उनमें से एक अर्थ यह भी है कि राष्ट्र 'कल्पित समुदाय' होता है। इस विचार से कुछ लोग सहमत हैं और कुछ इस विचार पर अपनी असहमति दर्ज कराते हैं। वास्तविकता में राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय कहना सर्वथा अनुचित है। राष्ट्र-निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर लोग अपने छोटे-छोटे कबीलों, गाँवों एवं नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करते हैं अर्थात् राष्ट्र स्थाई होता है जिसके पास अपनी प्रभुसत्ता, विदेश नीति होती है। जिसमें उसकी शक्ति समाहित होती है परंतु इसके होते हुए भी कोई देश तब तक अपने अस्तित्व को बनाएं नहीं रख सकता जब तक उस देश की जनता अपने राष्ट्र के प्रति सर्वमान्य विश्वास न रखती हो। विश्वास के साथ देश का इतिहास भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधता है। इसके साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण के लिए एक नस्ल , जाति, समान भाषा, साहित्य, रीति-रिवाज, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्त्वों की भी आवश्यकता होती है। भारत को भी वर्णित विशेषताओंकेआधार पर एक राष्ट्र कहा जा सकता है।

राष्ट्र के संबंध-भाव को राष्ट्रीयता के रूप में देखा और समझा जाता है। कुछ तत्त्वोंकेआधार पर उत्पन्न हुई किसी एक जन-समूह में एकता की भावना को राष्ट्रीयता कहा जाता है। जिस जन-समूह में यह भावना विद्यमान होती है, और जो इसके आधार पर एक संगठित ढांचेमें ढल. जाता हैतो वह जन-समूह राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेता है।

- भौगोलिक एकता: भौगोलिक एकता राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। राष्ट्र के विकास में सामान्यत: भूमि का बहुत महत्त्व है। जब एक जन-संमूह के लोग किसी एक निश्चित भूमि पर साथ-साथ रहते हैं तो उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है। हम भारतीय, अंग्रेज़ अथवा चीनी हैं, यह भावना एक प्रदेश में रहने के कारण उत्पन्न होती है।

- समान नस्ल व जाति: जातीय एकता भी राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत सहायक होती है। एक नस्ल व जाति के लोग एक-दूसरे से अपने पन की भावना पाते हैं। उनमें अधिक एकता होती है। प्रत्येक राष्ट्र की ऐतिहासिक उत्पत्ति की पौराणिक कथाएँ होती हैं।

- ऐतिहासिक एकता-सामान्य अतीत तथा इतिहास भी राष्ट्र के विकास में बहुत सहायक होता है। इतिहास का प्रत्येक जन-समूह के जीवन में बड़ा भावनात्मक, महत्त्व है। इतिहास अतीत तथा भविष्य की एक मजबूत कड़ी है। किसी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में इसका बहुत योगदान है।

- सामान्य संस्कृति-सामान्य संस्कृति राष्ट्र के विकास में बहुत सहायक है। संस्कृति मनुष्य के जीवन के अनेक पहलुओं से संबंध रखती है। सामान्य भाषा के कारण लोगों में एकता उत्पन्न होती है। सामान्य भाषा के बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

- धर्म की एकता- राष्ट्रों के इतिहास में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्म लोगों में एकता का महत्त्वपूर्ण बंधन रहा है। धर्म और राजनीति सदियों तक एक-दूसरे के इतने निकट रहे हैं कि मध्यकालीन युग में राजनीति धर्म पर निर्भर मानी जाती थी।

- आर्थिक निर्भरता-आर्थिक निर्भरता भी राष्ट्र के निर्माण में सहायक.सिद्ध हुई है। स्टालिन का कहना है कि आर्थिक समानता राष्ट्र का सबसेमहत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

- सार्वजनिक इच्छा: सार्वजनिक इच्छा से भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यदि लोगों में इकट्ठा रहने की इच्छा ही नहीं हो तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा।

- राजनीतिक एकता: राष्ट्र के निर्माण में राजनीतिक तत्व बहुत सहायक हैं। राजनीतिक एकता लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों ने सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। लोगों की इस एकता के आगे ब्रिटिश सरकार जैसी अत्याचारी सरकार को भी झुकना पड़ा।

नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

राष्ट्र- निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती है। सोवियत संघ में भी विभिन्न और परस्पर अलग-अलग जातीय समूह, धर्म, भाषा समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्यागत वैविध्य के लिहाज से, वह अपने आप में बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों ही जगह राज्य को जिस कच्ची सामग्री में राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बटे हुए और क़र्ज़ तथा बीमारी से दबे हुए थे।

(क) यहाँ लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच समानताओं का उल्लेख किया है, उनकी एक सूची बनाइए। इनमें से प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण दीजिए।

(ख) लेखक ने यहाँ भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच की समानता का उल्लेख नहीं किया हैं। क्या आप दो असमानताएँ बता सकते हैं।

(ग) अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र-निर्माण के इन दो प्रयोगों में कितने बेहतर काम किया और क्यों?

उपर्युक्त अवतरण में लेखक ने भारत और सोवियत संघ में राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया के बीच समानताओं का वर्णन किया है। लेकिन इस प्रक्रिया में असमानताओं का वर्णन नहीं है। फिर भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की समानताओं और अमानताओं का विवरण निम्नलिखित है:

समानताएँ:

- दोनों देशों में पहले राजतंत्र और बाद में प्रजातंत्र की स्थापना हुई।

- दोनों राष्ट्रों में भाषायी असमानता है। भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है।

- दोनों देशों में धार्मिक भिन्नता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन आदि धर्मों को मानने वाले लोग हैं।

- रूस की तरह भारत में एक विशाल जनसंख्या वाला देश है।

- भारत और सोवियत संघ भौगोलिक दृष्टि से विशाल देश हैं।

- दोनों देशों में लोग धार्मिक आधार पर बटे हुए हैं। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था।

- रूस और भारत की जनता आज़ादी के समय क़र्ज़ और बीमारी दोनों की शिकार थी।

असमानताएँ:

- भारतीय संघ में नए प्रांत शामिल तो हो सकते हैं परंतु वे संघ से अलग नहीं हो सकते जबकि सोवियत संघ के संविधान में यह व्यवस्था थी कि सोवियत संघ के प्रान्त या क्षेत्र कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं या छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए भी सोवियत संघ का विघटन आसानी से हो गया।

- भारत में बहुदलीय व्यवस्था है जबकि सोवियत संघ में एकदलीय व्यवस्था थी। सोवियत संघ में साम्यवादी दल के प्रभुत्व था। वहाँ की जनता के पास अन्य विकल्पों का अभाव था, जबकि भारत में लोगों के पास सारे विकल्प होते हैं। वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं।

- दोनों देशो की राष्ट्रीय-निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद नियोजित विकास कार्य प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया। केंद्रीय व राज्य स्तरों पर योजना आयोग बनाए गए। यह नहीं भारत आज विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है।

- भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक सभी दृष्टियों से लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। आज भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके विपरीत सोवियत संघ ने प्रारंभ में उन्नति की लेकिन बाद में वह इतनी समस्याओं से घिर गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया।

Mock Test Series

Sponsor Area

Sponsor Area