Sponsor Area

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

भारत-विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

भारत-विभाजन ''द्वि-राष्ट्र सिद्धांत'' का परिणाम था।

धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बँटवारा हुआ।

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी ।

विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।

D.

विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।

निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें:

| A. धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (i) पाकिस्तान और बांग्लादेश |

| B. विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (ii) भारत और पाकिस्तान |

| C. भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन | (iii) झारखण्ड ओर छत्तीसगढ़ |

| D. किसी देश के भीतर प्रशासनिकेऔर राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन | (iv) हिमाचल प्रेदेश और उत्तराखंड |

A. धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (i) भारत और पाकिस्तान |

B. विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण | (ii) पाकिस्तान और बांग्लादेश |

C. भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन | (iii) हिमाचल प्रेदेश और उत्तराखंड |

D. किसी देश के भीतर प्रशासनिकेऔर राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन | (iv) झारखण्ड ओर छत्तीसगढ़ |

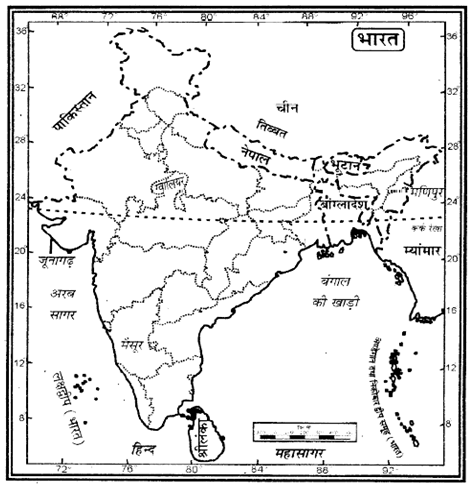

भारत का कोई समकालीन राजनीतिक मानचित्र लीजिए (जिसमें राज्यों की सीमाएँ दिखाई गई हों) और नीचे लिखी रियासतों के स्थान चिहित कीजिए:

(क) जूनागढ़ (ख) मणिपुर (ग) मैसूर (घ) ग्वालियर ।

नीचे दो तरह की राय लिखी गई है -

विस्मय : रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ।

इंद्रप्रीत : यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता.। इसमें बल प्रयोग भी हुआ था जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है।

देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशविरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है?

देशी रियासतों के विलय से संबंधित उपरोक्त दोनों विचार अपने-अपने स्थान पर सही हैं। परंतु देशी रियासतों के विलय के घटनाचक्र पर विस्मय का विचार अधिक सही मालूम पड़ता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की घोषणा के अनुसार रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया था। इसका अर्थ यह था कि सभी रजवाड़े कानूनी तोर पर स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजी राज का यह दृष्टिकोण था कि रजवाड़े भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र होंगें या फिर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। अधिकांश रजवाड़ों का प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा था। प्रजा अपने लोकतंत्रीय अधिकार चाहती थी। क्योंकि अधिकांश रजवाड़ों में शासन अलोकतंत्रीय ढंग से चलाया जा रहा था। इसलिए रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार थे। इसके विपरीत भारतीय सरकार का रवैया रजवाड़ों के प्रति लचीला था। वह कुछ इलाकों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी। अत: विस्मय की यह राय कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ, पर्याप्त रूप से सही है।

परंतु रियासतों के विलय के समय बड़ी-बड़ी रियासतों नें भारतीय संघ में मिलने से इंकार कर दिया। पहले इन प्रभावशाली रियासतों को लोकतंत्रीय ढंग से तथा बातचीत के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाने के लिए मनाने का प्रयत्न किया गया । जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय कठिन साबित हुआ। हैदराबाद और जूनागढ़ के मामलें में कुछ बल का प्रयोग भी किया गया। इस तरह रियासतों के खिलाफ बल प्रयोग अलोकतंत्रीय था लेकिन सरकार की राजनीतिक मजबूरी थी। इस आधार पर इंद्रप्रीत के विचार सही हैं कि लोकतंत्र में आम सहमति से.काम लिया जाता है।

Sponsor Area

Mock Test Series

Mock Test Series